カウンセラーになるために「臨床心理士」を目指していたんだけど、最近、「公認心理師」という資格ができたと知りました。

一体どっちを取得したらいいの?この2つの違いって???

同じ「シンリシ」の名前がつく2つの資格…

これから資格取得を目指す人にとってはややこしいものとなっています。

そこで、今回は

・そもそも公認心理師とは何なのか

・公認心理師になる方法

を臨床心理士との違いをふまえながら詳しく解説していきます。

公認心理師とは?

心理職はじめての国家資格

「公認心理師」は心理職はじめての国家資格です。2018年に行われた第1回試験で28,574名の公認心理師が誕生して以降、第2回、第3回と試験を重ねて、少しずつ公認心理師は増えています。

「ん?臨床心理士は国家資格じゃないの?」

と疑問に思われた方もいるかもしれません。

実は臨床心理士は30年以上の歴史ある資格ですが、あくまで日本臨床心理士資格認定協会による民間資格です。

公認心理師誕生の背景

臨床心理士は精神科などで勤務する人も多いのですが、どれだけ専門性を高めて社会のニーズに応えても、医師や看護師といった国家資格者に比べると、給与面や待遇面で低くなる傾向がありました。

国家資格ではない臨床心理士が行ったカウンセリングは保険診療になりません。病院としては臨床心理士が頑張ってカウンセリングをしてもお金が入らないため、どうしても臨床心理士に渡す給与も低くなってしまいます。

また、医師や看護師は「医療法」によって、病院や施設の定員に対して一定の人数以上配置しなければならない「人員配置標準」が定められています。そのため、簡単に減らされるようなことはありません。

しかし、臨床心理士は配置数の決まりはないため、非常勤での雇用ばかりだったり、その雇用も経営悪化などの理由で減らされる可能性があったりと、かなり不安定な状態で働いてきたのです。

そのため、「心の専門家として国からも認められたい」という思いは多くの心理職が持っており、「臨床心理士を国家資格にしたい」と考え、長年訴え続けてきました。

残念ながら、臨床心理士がそのまま国家資格になることはできなかったのですが、その代わりに国家資格「公認心理師」が実現できたのです。

だから、公認心理師は医療現場で働く心理職の地位向上への期待が高いです。

公認心理師による特定の子どもを対象としたカウンセリングも保険診療として扱われるようになってきました。これからに期待!

公認心理師の仕事内容

公認心理師の仕事は以下のように定められています。

(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析

(2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助

(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助

(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

厚生労働省HP「公認心理師」より

少し表現が難しいですが、簡潔にまとめると

- 【アセスメント】悩んでいる人の心理状態を観察・心理テストなどを使って分析する

- 【カウンセリング】悩んでいる本人のカウンセリングや、専門性を生かした助言や指導を行う

- 【コンサルテーション】悩んでいる人を取り巻く関係者らの揺れる気持ちをカウンセリングで支え、適切な対応などについて助言・指導を提供する

- 【啓蒙活動】様々なコミュニティに対して心の健康に関する知識を広めるための教育や情報を提供する

ということです。

公認心理師になる方法とは?

公認心理師の受験資格

公認心理師を受験するためには、まず「受験資格」を取得する必要があります。

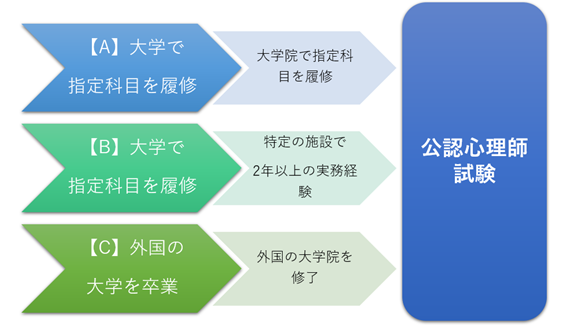

受験資格を取得するための基本ルートは図1に示した3つとなります。

Bルートの特定の施設(プログラム施設)については、公認心理師法第7条第2号に規定する認定施設 に記載されています。

なおCルートの場合、AルートやBルートと同程度の知識や技能を持っていると認められることが求められます。詳しい流れは公認心理師法第7条第3号に基づく受験資格認定をご覧ください。

しかし、A~Cの3つだけでは「すでに心理職として活動しており、公認心理師としての知識やスキルはあるけれど、大学や大学院に入り直して指定科目を履修はできないから公認心理師の受験資格をもらえない」という人がたくさん発生してしまいます。

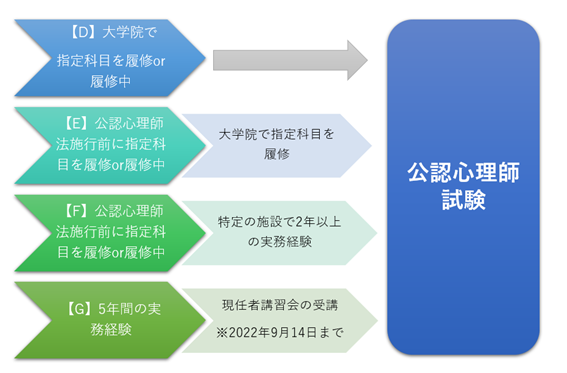

そこで、そういった人たちが受験資格を得られるよう、「経過措置」として図2のような特別なルートも用意されています。

Gルートの現任者講習会とは、

・保健医療、福祉、教育、司法犯罪、労働産業の5つの分野で

・週1日以上の勤務による5年以上の実務経験

を重ねた「現任者」が受ける講習です。

30時間ほどあり、受けるのは大変ですが、きちんと受講すれば、公認心理師試験に出題される内容をざっくりと把握することができます。

ただし、Gルートに関しては第5回試験(令和4年7月17日)をもって終了しています。

公認心理師試験はどんなもの?

公認心理師試験の特徴を以下にまとめます。

・出題形式:マークシート方式

・試験時間:午前(10:00~12:00)、午後(13:30~15:30)

※弱視等受験者は午前(10:00~12:40)、午後(14:00~16:40)

※点字等受験者は午前(10:00~14:00)、午後(14:00~17:00)

・出題範囲:公認心理師として具有すべき知識または技能

公認心理師試験でどのような内容が出題されるかは「ブループリント(公認心理師試験設計表」で確認できます。

ブループリントとは、公認心理師試験で出題される問題の割合を示したものです。

毎年改訂されていますので、受験する際は事前に変更点を確認しておくことが必要です。

どのようなものか詳しく見たい方は、第7回公認心理師試験(2024年3月3日実施予定)の出題基準とブループリントを参照してみてください。

臨床心理士との違いを比較したい方は、こちらの記事もぜひ!

まとめ

今回の話をまとめてみましょう!

【公認心理師とは?】

■公認心理師は心理職はじめての国家資格

■公認心理師の仕事内容としては、

・アセスメント:心理状態の観察・分析

・カウンセリング:相談・助言・指導

・コンサルテーション:関係者の相談・助言・指導

・啓蒙活動:心の健康についての知識の普及

の4つが挙げられます。

【公認心理師になる方法】

・公認心理師の受験資格を取得する

→大学で指定科目履修+大学院で指定科目を履修or特定施設で2年以上の実務経験が基本

その他にも「経過措置」が用意されている!

・公認心理師試験を受験して合格する

公認心理師資格はできたてほやほやの資格。

どういう活躍ができるか、臨床心理士とのすみ分け、保険診療にどれくらい参加できるのか…など未知な点は多いですが、だからこそ魅力的でもあります。

心理職につきたいならぜひ取得しておきましょう!

コメント